印刷をしたいけど、用紙の種類について詳しく知らないからどんな紙がいいのかわからない…。そんな時ありませんか?今回は用紙について少し詳しくなれる紹介をしたいと思います!印刷用紙初心者の私と一緒に勉強していきましょう♪

印刷用紙といえば

皆さんは印刷用紙と聞いたら何を思い浮かべますか?コピー用紙やハガキ、100均一で売られている光沢紙などがありますね。詳しくは知らずとも、手触りや書き心地でつるつる・ザラザラな用紙があるのはご存じかと思います。せっかくなのでこの機会に用紙について少し詳しくなりましょう!

印刷用紙の種類

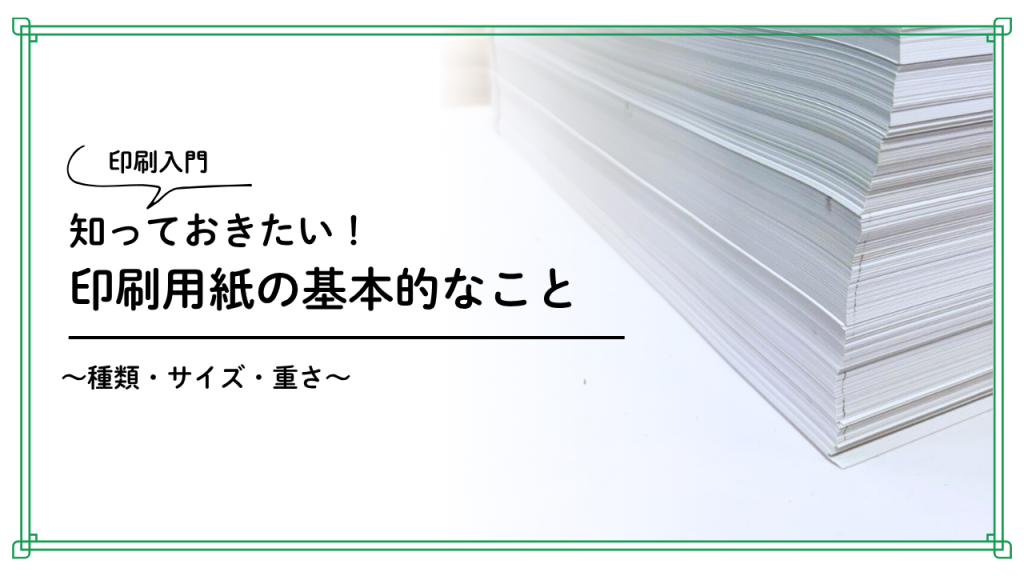

印刷やコピーに使われる用紙は表面加工の有無で「非加工紙」「加工紙」の2種類に大きく分けられます。はじめにこの「非加工紙」と「加工紙」の種類をみていきましょう。

非塗工紙(非加工紙)

非加工紙は家庭や職場などで幅広く使用されている用紙です。種類は主に普通紙・再生紙・上質紙の3種類に分かれます。それぞれ特徴があるため、用途に合わせた使い方ができるように詳しく見ていきましょう。

・普通紙

もっとも身近な用紙の内のひとつが普通紙です。

他の用紙よりも安価なため、コピー用紙として企業・家庭問わず資料などの印刷に使用されています。

・再生紙

新聞や雑誌などの古紙を再利用して作られた用紙です。普通紙や上質紙など他の印刷用紙に比べ、やや灰色がかっています。また、リサイクルする際に古紙を分解しインクなどの汚れを取ることで、繊維が細かくなるため紙粉が出やすいので、注意が必要です。

・上質紙

化学パルプ100%で作られており、印刷品質が高いかつ白色度も高いため普通紙よりもきれいな仕上がりになります。また表面に塗工されていないため、ペンや鉛筆で書きやすく、コシや強度も高いため破れにくいです。※化学パルプは薬品を使って木材などの植物繊維からリグニンなどの不要成分を溶解除去し、繊維を分離・精製したパルプのことです。

塗工紙(加工紙)

加工紙は通常の紙に表面処理やその他特殊な加工を施し、光沢、耐久性、耐水性などを加えた紙のことをいいます。非加工紙に比べ、色鮮やかに印刷することができるので写真やパンフレットなどの印刷に使用されています。

・コート紙

塗工紙とも呼ばれるコート紙は表面に白色顔料が塗工されており、手触りもつるつるとしています。光沢紙に比べ光沢は控えめですが、色の再現度が高くカタログやポスターなどによく使用されています。しかし、表面をコーティングしているため文字の書き込みなどには向いていません。

・マットコート紙

マットコート紙はコート紙と比べ、表面がしっとりすべすべとして光沢が抑えられています。光沢が控えめなので文字が読みやすく、チラシやカタログといった印刷物に向いています。ですが、コート紙や上質紙と比べるとインキの乾きが遅いため注意が必要です。

番外編:特殊紙

特殊紙は通常の紙に表面処理やその他特殊な加工を施し、光沢、耐久性、耐水性などを加えた紙のことをいいます。

・特殊紙

印刷業界ではコート紙、マット紙、上質紙、情報用紙のいずれにも属さない紙のことを特殊紙といいます。特殊紙は表面に多種多様な加工施しているものや、紙自体にラメや繊維が入っているものなど種類が豊富です。

印刷用紙の規格サイズ

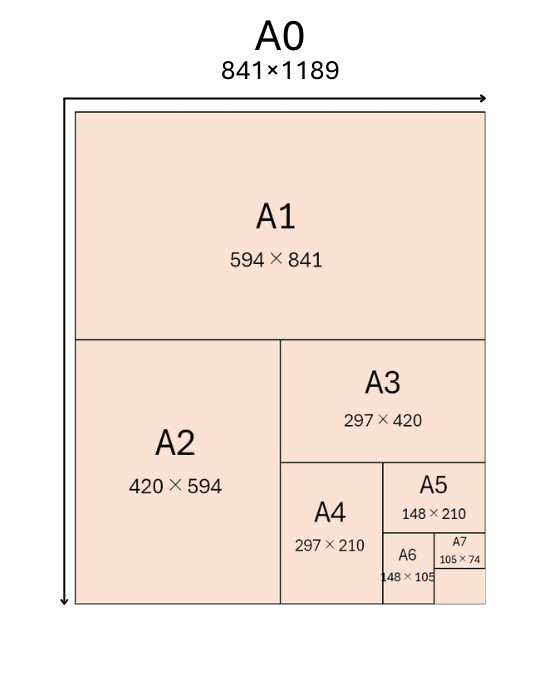

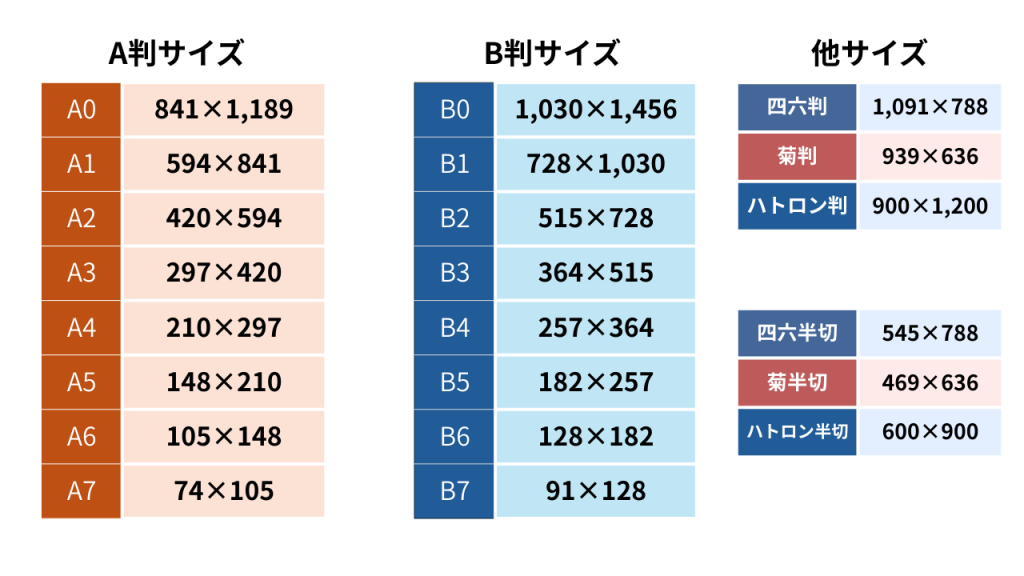

皆さんにとって馴染み深い用紙のサイズといえばA3やA4、B5といったノートやコピー紙など身近で使われているものだと思います。では、その身近なサイズになる前はどんな大きさだったのかを見ていきましょう。

日本ではJIS(日本工業規格)によって原紙寸法(=原紙サイズ)が定められており、「A列本判」「B列本判」「四六判」「菊判」「ハトロン判」の5種類となります。

・A判.B判

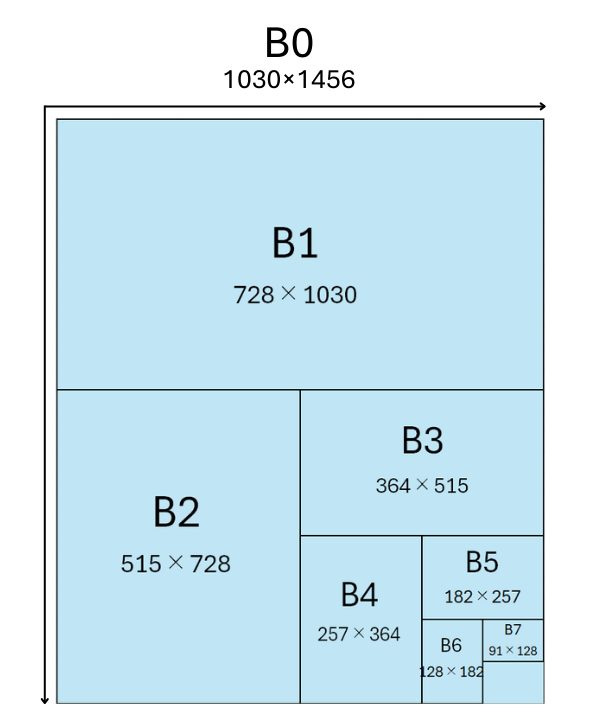

ノートや紙のサイズは主にA判・B判に分かれており、これらは日本で身近に使われている主流の印刷サイズになります。

A判はJIS(日本工業規格)における寸法の一つで、また、ISO(国際標準化機構)の規格とも一致しています。A列の中で一番大きいのはA0(841×1189㎜)です。

B判は日本で使われていた「美濃判」の大きさをもとに作られた日本独自の規格の為、国際的なB判とは規格が異なるので注意が必要です。

A判・B判ともに、A0・B0の半分のサイズがA1・B1、その半分がA2・B2というようにそれぞれの面積比の半分になっていきます。(四六判、菊判、ハトロン判も同様)

四六判は明治時代に輸入されたイギリスの紙の規格である「クラウン版」が元になっており、美濃判の約8倍もの大きさです。出版物に使用される「4寸×6寸」サイズが取りやすかったため四六判と呼ばれるようになりました。

菊判は明治時代にアメリカから輸入した紙のサイズです。当初は新聞用紙にのみ使用する予定でしたが、他の出版物にも使用されるようになりました。

ハトロン判のハトロンはドイツ語の「パトローネンパピア―(弾丸の薬莢を包む紙)」が語源といわれています。現在は包装紙などに使用され、冊子印刷等ではあまり使用されていません。

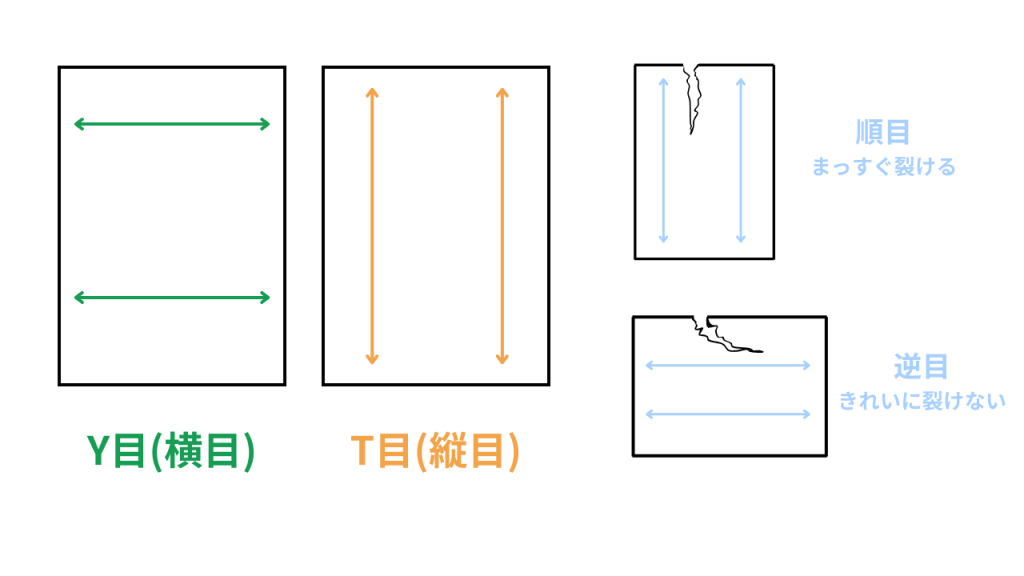

印刷用紙の流れ目

用紙には繊維の流れる方向があり、これを流れ目と呼んでいます。流れ目には紙の長辺に平行なT目(縦目)と短辺に平行なY目(横目)があります。用紙は流れ目と平行方向に沿って、破りやすい・折りやすい・反りやすいです。用紙の流れ目は使用用途によって仕上がりに大きく影響するのできちんとその特性を把握しておくことが重要です。

流れ目について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください!

印刷用紙の連量・坪量

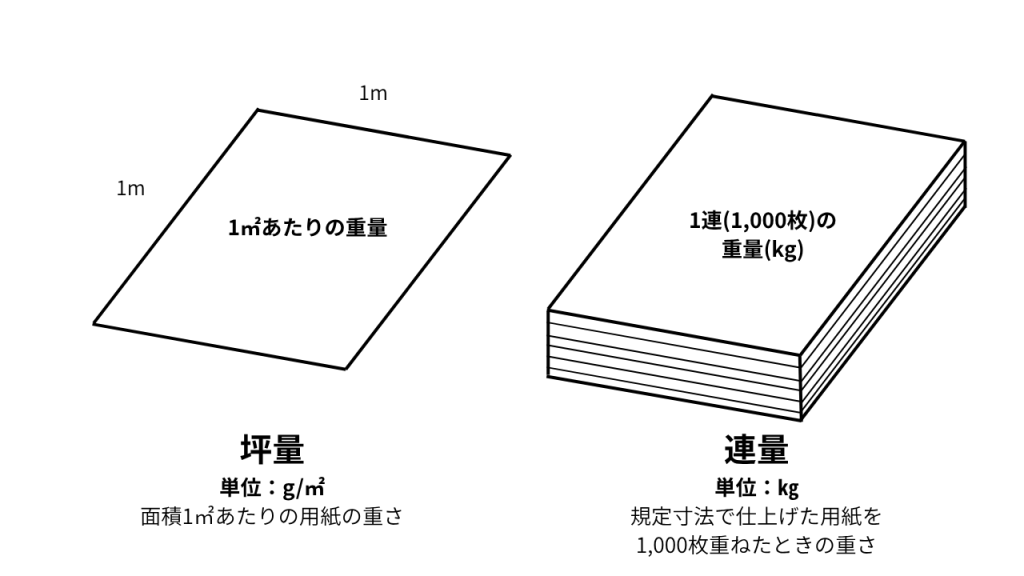

紙の厚さを表す言葉には「坪量」と「連量」があります。

どちらも紙の重さから厚みを知るためのものですが、仕組みが少し違います。

坪量は「紙1㎡の重さ」で、数字が大きいほど紙が厚くなります。世界的にも使われている、わかりやすい基準です。

連量は「紙1000枚の重さ」のことで、日本の印刷業界で昔から使われてきた表現です。ただし紙の元の大きさが種類によって違うため、同じ“90kg”でも紙の種類が違うと厚みが変わることがあります。簡単に言えば、坪量は国際的なシンプルな基準、連量は日本独特の伝統的な重さの表し方と覚えると理解しやすいです。

まとめ

いかがでしたか?

今回は印刷用紙の種類からサイズ、流れ目、連量の表記など知っておきたい基本的な知識を幅広くご紹介しました。

一口に「紙」といっても、その特性は多岐にわたります。光沢のあるコート紙やマットコート紙は写真やイラストを鮮やかに表現するのに適しており、落ち着いた風合いの上質紙は文字中心の書類に向いています。また、用途に合わせてA判やB判といったサイズを選ぶことも大切です。

今回の内容が、皆様の印刷物作成の一助となれば幸いです。もし印刷用紙選びで迷われた際は、ぜひこの記事を参考にしてみてください!